Mit Metadaten zur Self-Service BI: Die Metadata Democracy

Self-Service, Data Democracy und dazugehörige Tools wie SAC oder Datasphere sind aus der Business Intelligence-Bubble nicht mehr wegzudenken. Das Interesse an einer Self-Service BI ist groß – und das schon lange: Bereits im Jahr 2016 gaben 80 % der befragten Unternehmen einer BARC-Studie an, bereits Self-Service-BI-Tools zu nutzen oder dies zu planen. Inzwischen sind wir bei einer starken Business-Orientierung der Data & Analytics-Tools und einer veränderte Rolle der Business User angekommen, die nun wesentlich mehr in die Verantwortung genommen werden, Berichte und Dashboards eigenständig zu erstellen – ohne Unterstützung der IT.

Dieser Paradigmenwechsel ist begrüßenswert – effizientere Prozesse und datengetriebene Entscheidungen sind schließlich entscheidend. Doch gerade im Hinblick auf SAP BI-Tools hinkt die Theorie der Self-Service BI der Praxis noch hinterher. Die Beobachtung zeigt häufig: Business User sind noch lange nicht empowert, sondern setzen weiterhin auf Auskünfte und Hilfestellung der IT.

Welche Hindernisse dafür verantwortlich sind, warum sie entstehen und wie der Weg zu einer echten Data Democracy gelingt, erörtert dieser Artikel. Soviel schonmal vorweg: Metadaten sind der Schlüssel.

Status Quo: SAP & Self-Service BI

Der Begriff der Self-Service BI lässt sich im SAP Data & Analytics-Kontext auf zwei Komponenten herunterbrechen: Modellierungsmöglichkeiten und (Meta)Datentransparenz.

SAP Analytics Cloud (SAC) und Datasphere ermöglichen Business Usern, eigenständig Modellierungen vorzunehmen – das funktioniert dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und Low-Code-Ansätzen. IT-Kenntnisse sind nicht mehr zwingend nötig, um interaktive Dashboards zu erstellen, Daten zu visualisieren und Ad-hoc-Analysen durchzuführen. Gleichzeitig bietet das Space-Konzept die perfekte Möglichkeit, um isolierte Bereiche aufzubauen, für deren Inhalt die Fachbereiche verantwortlich sind.

In Hinblick auf Datentransparenz bietet die SAP in diesen Tools auch schon einige Werkzeuge, die beim BI Self Service unterstützen – hier vor allem zu nennen:

- die grafische Darstellungen von Datenmodellen

- der integrierte Data Catalog

- die strategische Kooperation mit Collibra

Es sei an dieser Stelle natürlich auch gesagt, dass abzuwarten bleibt, wie sich die Ankündigungen zur Business Data Cloud auf diese beiden Komponenten zukünftig auswirken werden.

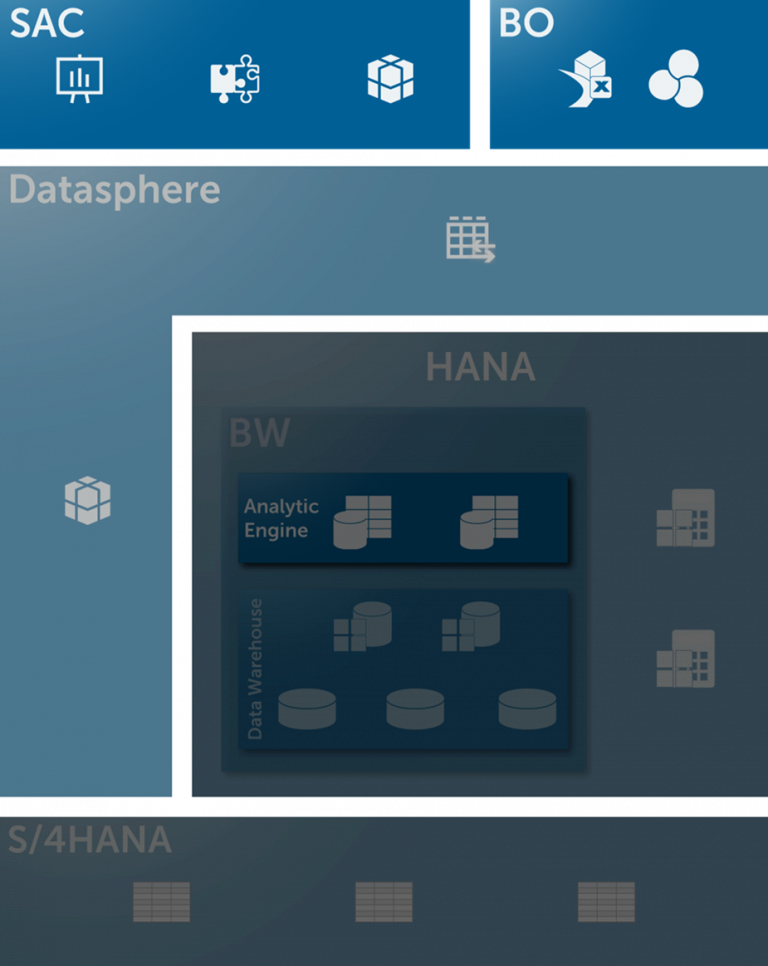

So viel zur Theorie – in der Praxis stößt die angesprochene Datentransparenz an ihre Grenzen, wenn ein häufig vertretener Fall eintritt: Neben modernen Tools sind auch ältere SAP-Lösungen Teil der Architektur des Unternehmens. Konkret sprechen wir hierbei in fast allen Unternehmen vom weiter fortbestehenden Einsatz eines oder mehrerer SAP BW-Systeme. Meist sind diese über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und hochkomplex. Vielleicht wurden außerdem in der Vergangenheit auch HANA Calculation Views oder CDS Views ausprobiert, die von SAC-Stories konsumiert werden. Und dann gibt es im Frontend gegebenenfalls noch unzählige AfO-Berichte, von denen sich der Fachbereich nicht trennen kann. Und, um nicht nur von SAP zu sprechen: Auch Power BI natürlich wird gerne genutzt.

Wir können stark davon ausgehen, dass dieser hybride Ansatz von alten und neuen Technologien von den meisten Unternehmen auch noch eine ganze Weile gefahren werden wird – unabhängig von der neu verkündeten Möglichkeit, das BW System als Private Cloud Edition in die BDC zu heben.

Grenzen der Self-Service BI

So weit zu den Rahmenbedingungen. Wenn nun ein Business User auf diese Architektur losgelassen wird und BI Self-Service leben soll, gibt es mehrere Bereiche unterhalb der Frontend-Tools SAC, BO und Co., die für ihn ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse einer Black Box gleichen – und auf die er ungeachtet dessen auch keinen Zugriff hat:

Man ahnt schon: Der vielversprechende Ansatz der Self-Service BI, nach dem Fachbereiche ohne tiefgehendes technisches Wissen in der Lage sind, Daten zu durchsuchen und Berichte zu erstellen, wird von den Rahmenbedingungen der intransparenten Realität torpediert.

Nach welchen Informationen Business Usern suchen, konnten wir im Austausch mit unseren Kunden erarbeiten und so folgende zentrale Fragestellungen identifizieren, die unter den genannten Bedingungen weiterhin der IT gestellt werden:

- Welche Berichte oder Dashboards gibt es für meine Fragestellung? Wer ist verantwortlich?

- Wie sind diese Berichte technisch aufgebaut? Welche Filter und Datenquellen werden genutzt?

- Wie wird meine Kennzahl berechnet? Welche Formel steckt dahinter?

- Was hat sich technisch an meinem Bericht seit gestern geändert?

Die ernüchternde Erkenntnis ist also: Allein der Einsatz von SAP-Tools mit Self-Service BI-Funktionalitäten reicht nicht aus, um eine tatsächliche Self-Service BI im Unternehmen zu etablieren. Die Tools liefern Business Usern zu alltagsrelevanten Fragestellungen nicht genügend Informationen und binden sie weiterhin an die IT.

Die Lösung dieses Problems haben wir bereits in der Einleitung angesprochen –

Metadaten als Schlüssel zur funktionierenden Self-Service BI

Genau hier kommt der Main Character ins Spiel – die Metadaten natürlich.

Warum sind sie so entscheidend? Sie enthalten Informationen über die Daten & Datenquellen, über Beziehungen und liefern wertvolle Kontextinformationen. Kurz gesagt: Metadaten machen Daten verständlich und auffindbar. Ohne sie fehlt der Schlüssel, um Daten effektiv zu nutzen.

Diese Metadaten werden den Business Usern (und auch den Entwicklern) leider nicht auf dem Tablett serviert – man muss sie mühsam finden, aufbereiten und dann zugänglich machen. Genau dieser Herausforderung gehen wir bei bluetelligence seit über 15 Jahren Softwareentwicklung nach: Wir durchsuchen die Backend-Tabellen von SAP-Anwendungen, lesen die Metadaten aus, bereiten sie so auf, dass sie verständlich sind.

Die Frage die sich nun zwangsläufig stellt, lautet: Wie kann man Business Usern diese wertvollen Informationen zur Verfügung stellen? Hier kommen Data Catalogs ins Spiel.

Ein unternehmensweiter Data Catalog dient als zentrale Wissensbasis für Metadaten. Er ermöglicht es, Informationen strukturiert bereitzustellen und für eine breite Anwenderschaft zugänglich zu machen. Damit wird er zur Grundlage für echte Datendemokratisierung und unterstützt ein nachhaltiges Datenmanagement.

Im folgenden betrachten wir, wie ein Data Catalog bei den zuvor aufgezeigten Herausforderungen weiterhelfen kann:

Basic Requirements eines Data Catalogs:

- Einfacher und zentraler Zugang für alle Business User, z.B. via Web

Anwenderfreundlich, was UX und UI angeht - Automatische Aktualisierung von technischen Metadaten – im besten Fall einplanbar via jobs

- Unterstützung gängiger BI-Lösungen (SAP, PowerBI, etc.)

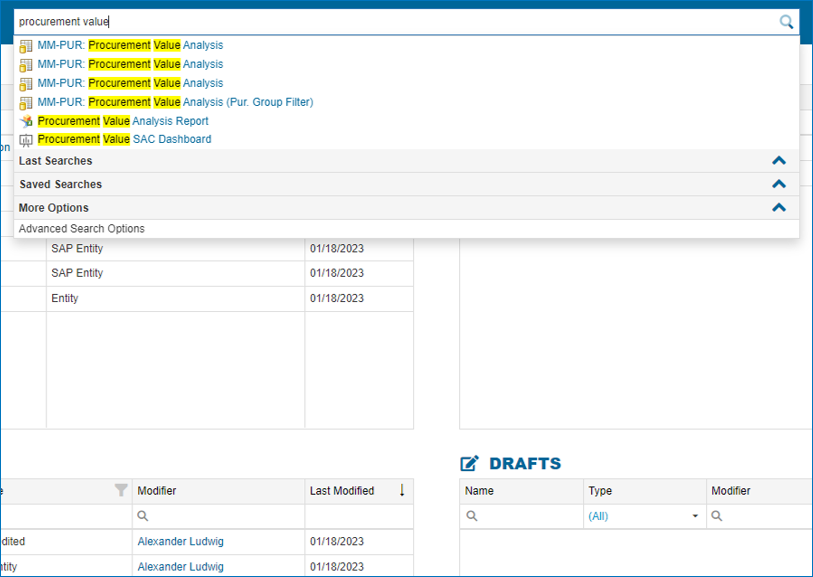

- Leichte Durchsuchbarkeit, idealerweise Filtermöglichkeiten

- Aufrufbar aus SAP-Anwendungen (bspw. in SAC Story) heraus

Passende Berichte/Dashboards finden:

- basierend auf technischem Namen

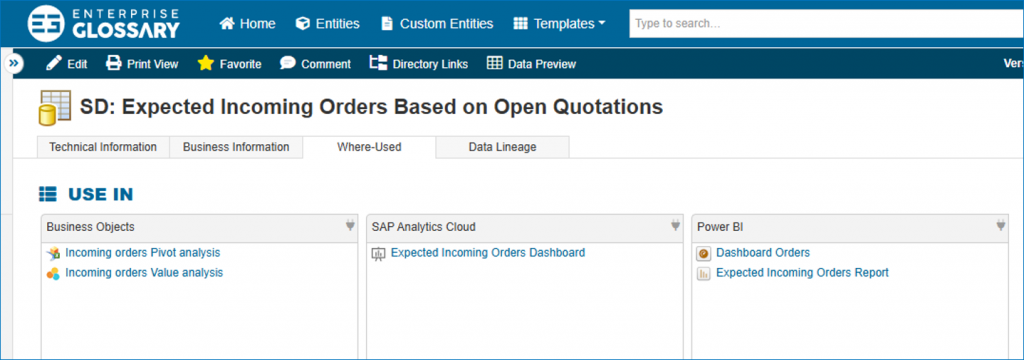

- basierend auf einem Quellobjekt (bspw. BW Query, Analytic Model…), also „Where-Used“

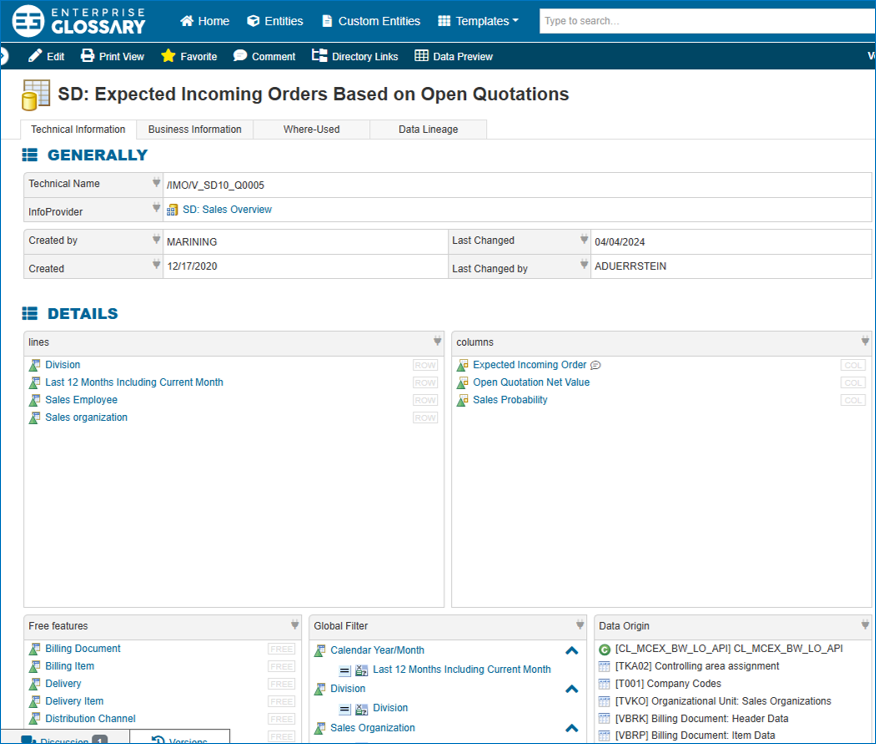

Kontext von Berichten/Dashboards einsehen:

- Technischen Aufbau von allen Berichten/Dashboards in verständlicher Art und Weise einsehen – bspw. Prüfung der Filter auf einen Blick

- Möglichkeit zur Dokumentation abseits von technischen Details bieten – bspw. fachliche Ergänzungen oder Verantwortlichkeiten – hierdurch wird das Verständnis für Daten und die Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendergruppen verbessert

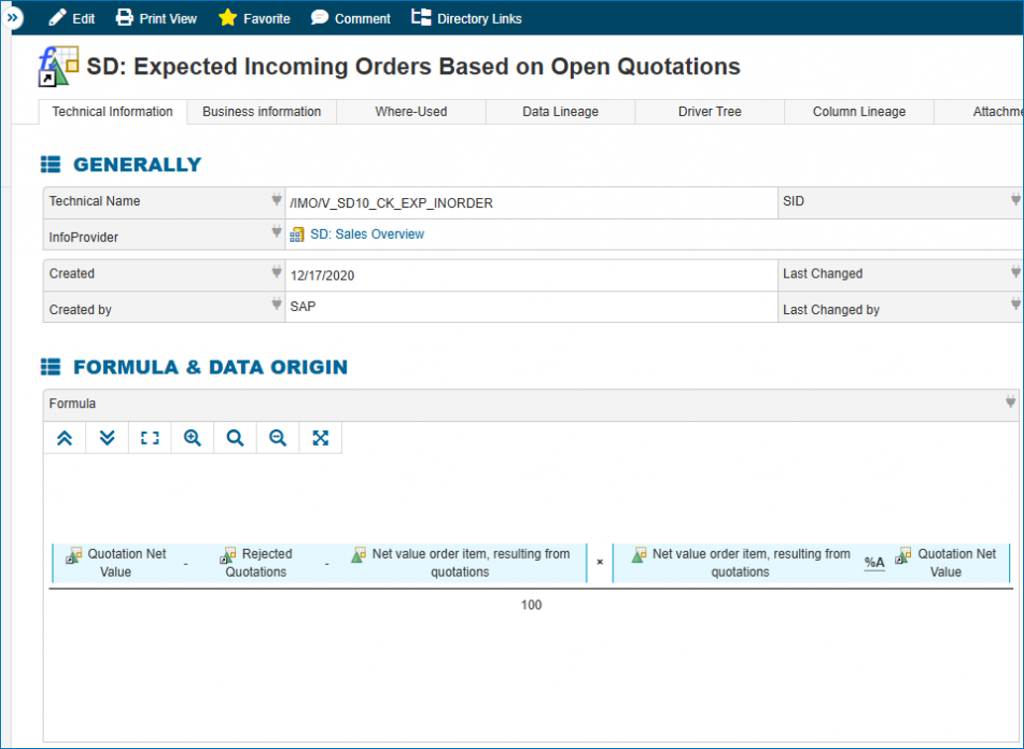

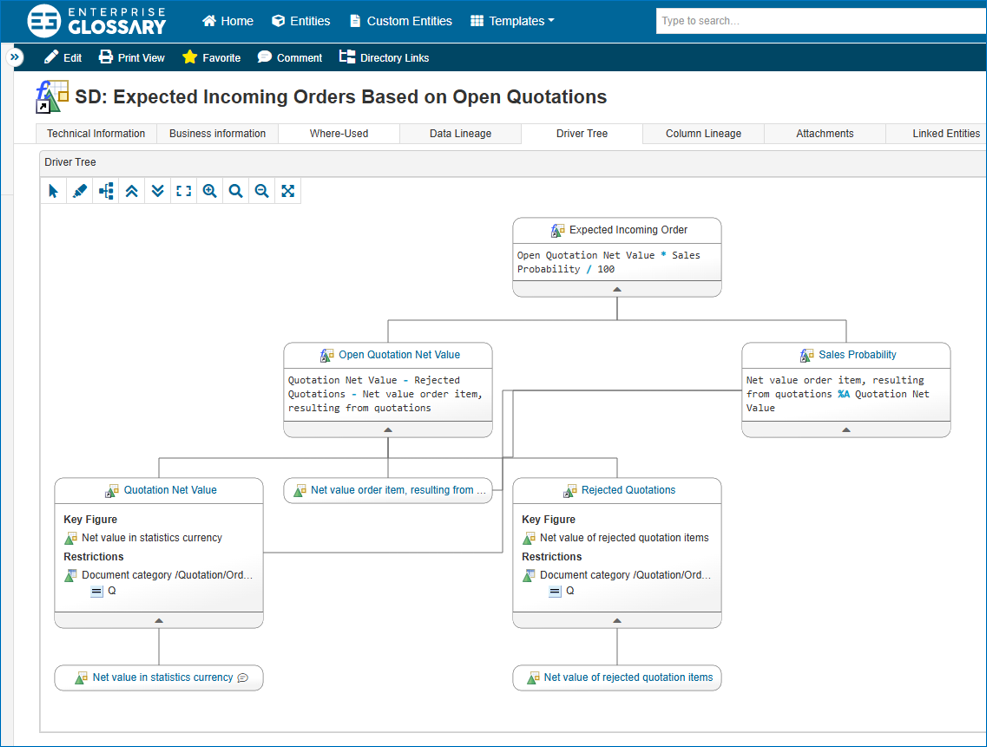

Kennzahlen verstehen

- Formel von berechneten Kennzahlen darstellen

- grafische Ansicht der Zusammenhänge (sogenannter Driver Tree)

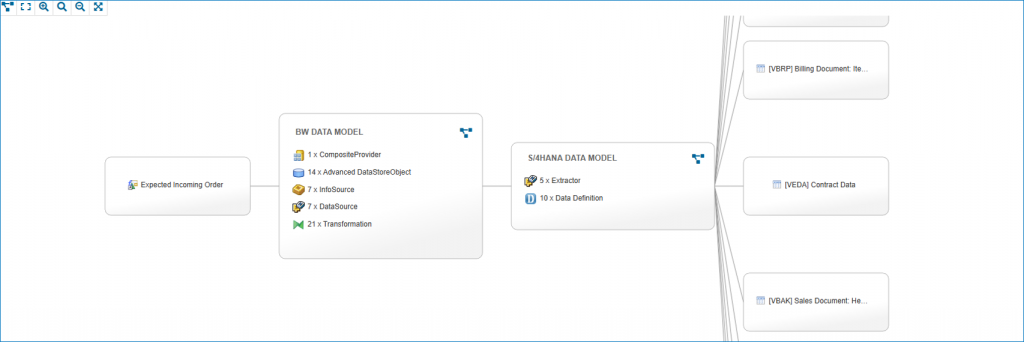

Data Lineage:

- Datenquellen schnell mit Hilfe von grafischen Darstellungen identifizieren

Eine Tour durch die Möglichkeiten unseres Data Catalogs "Enterprise Glossary"

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenKey Take Aways

Ein Data Catalog, der den Überblick über die relevanten Metadaten (Datenquellen, Where-Used, Kennzahlenzusammenhänge) enthält und diese für Business User verständlich darstellt, ist der Schlüssel für eine zu Ende gedachte Self-Service BI.

So wird an richtiger Stelle empowert und entlastet:

- Für die Business User gilt dann: Wer den Kontext kennt, ist handlungsfähig und kann fundierte Entscheidungen treffen – schließlich wird von Business Usern zukünftig genau dieses Skill-Set erwartet.

- Und die IT? Die hat künftig hoffentlich durch den Wegfall zahlreicher Tickets mehr Zeit für strategische Weiterentwicklung, innovative Datenlösungen und eine nachhaltige BI-Architektur.

Wenn Sie unseren Data Catalog, das „Enterprise Glossary“ und die darin enthaltenen Insights zu Metadaten aus SAP BW, BW/4, S/4, SAC, HANA und Datasphere sowie Microsoft Power BI einmal selbst ausprobieren möchten, geht das ganz einfach und kostenlos über eine kurze Demo-Anfrage über unsere Webseite.